インプラント周囲炎治療

インプラントが腫れる、出血を繰り返す・・・ 増加する「インプラント周囲炎」を放置してはいけない理由(ワケ)

1.きちんと定期健診に通っていたのにも関わらず なぜ、このような症状を防ぐことができないのか?

①しかし、数ヶ月が過ぎても症状は続いていました。

②初めて知った「インプラント周囲炎」という言葉。

2.インプラントの腫れ・出血・グラつき(ゆるみ)・・・ 炎症の「サイン」を見逃していませんか?

①インプラント治療前の診断が不十分だった

②インプラント治療後に、適切なメインテナンスが行われていなかった

3.インプラント周囲炎について専門的なご相談は、なみき通り歯科へご相談ください!

インプラント治療を受けたあの日、私は天然歯と全く同じように噛むことができることに感動し、失った歯を取り戻すことができたことを本当に嬉しく感じていました。

しかし・・・近頃、インプラントの周りに”ある変化”を感じるようになりました。

インプラントが埋め込まれた部分が腫れたり出血することがあるのです。

初めは一時的なものかと思っていましたが、症状が繰り返し起きていることに気づきました。

一体、今、私のインプラントに何が起こっているのでしょうか?

きちんと定期健診に通っていたのにも関わらず なぜ、このような症状を防ぐことができないのか?

インプラントの手術を受ける際、歯医者の先生から

「インプラントは虫歯にこそならないものの、歯周病に感染する可能性があるためアフターケアが必須です。」

と説明を受けていました。

そのため年に数回は歯科医院に行って定期健診を受けていましたし、歯ブラシの指導なども受けて、家でのケアは以前よりずっと気をつけてきました。

にも関わらず、時々、歯ブラシの際に出血するようになり、疲れが溜まったときには歯茎が腫れるようになっていきました。

「次回の健診のときに先生に相談しよう」

そう思い、さらに数ヶ月経ったころ、かかりつけの歯科医院で診てもらうことにしました。

診察の結果は、

「インプラントの部分に炎症が起きているので、2週間おきに洗浄していきましょう」

というものでした。

”インプラントが炎症を起こしている”

という言葉に、少しの不安を感じながらも、先生の言うように何度か洗浄すれば改善されていくのだろうと考えていました。

①しかし、数ヶ月が過ぎても症状は続いていました。

二週間に一度、通院して炎症部分の洗浄を受け始めましたが、肝心の症状はというと未だに改善が見られないようでし た。

何度も通院することは負担に感じることもありましたが、私が通院していたクリニックは「インプラントの治療実績が豊富」 だったこともあり、このまま診てもらうのが間違いないのだろうと思い、通い続けていました。

そうこうしているうちに、インプラントの洗浄が始まってから気づけば3ヶ月が経とうとしていました。

「この状態はいつまで続くのだろうか」と疑問に思い始めた私は、ここで初めてスマホで自分の症状を調べてみることにしました。

インターネットで「インプラント 出血 洗浄」を検索すると、自分と同じ症状に関する情報がたくさん出てきました。

出血・腫れ・膿(うみ)が出る、さらにはインプラントがグラグラ揺れたり、抜け落ちてしまうといった不安な話題がたくさん見られました。

これらの情報を見て不安が増した私は、手遅れになる前に、念の為別の病院でセカンドオピニオンを受けることを思い立ちました。

②初めて知った「インプラント周囲炎」という言葉。

調べていくと、「インプラント周囲炎」という名前が目にとまりました。

インプラント周囲炎とは、インプラントの周辺組織が歯周病にかかって炎症を起こすことがある、というもので、自覚症状なども思い当たるものが多くありました。

実際に、約9.7%の人がインプラント周囲炎を経験し、さらに33%の人がインプラント周囲粘膜症を経験すると報告されていることを知りました。

これは、約10人に1人がインプラント周囲炎にかかっている計算になります。

これらの情報から、インプラント治療を受けた人であれば、誰でも周囲炎を経験する可能性があるということを知りました。

*(参照: 歯周病患者における口腔インプラント治療指針およびエビデンス2018|日本歯周病学会)

元はと言えば、私がインプラント治療をすることになったのも「歯周病」で歯を失ったことがきっかっけでした。

「もうこれ以上、歯周病に苦しむのは嫌だ・・・」 そう思った私は名古屋市で歯周病治療を専門的に行っている歯科医院を探し、一度相談をすることにしました。

これが、私と「なみき通り歯科」との出会いでした。

インプラントの腫れ・出血・グラつき(ゆるみ)・・・ 炎症の「サイン」を見逃していませんか?

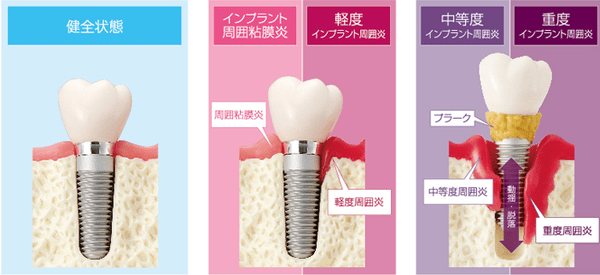

インプラント周囲炎はこのように進行していきます

はじめまして、なみき通り歯科院長の安藤です。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

当院は歯周病学会専門医および歯周病学会認定歯科衛生士が在籍しており、2021年にヨーロッパインプラント学会( EAO)認定医(日本で約10名)を取得したこともあって、インプラント周囲炎のセカンドオピニオンをいただく機会が多くあります。

インプラント治療が一般的にも広く普及してきた一方で、それに伴って治療後の炎症やトラブルのご相談も増加しているように感じます。

自覚症状があればまだ良いのですが、ご自身では異変に気づいていない方もいらっしゃいます。

虫歯や詰め物の治療で当院を受診され、他院で受けられたインプラントが炎症を起こしていることに気づくケースも少なくないものです。

インプラント周囲炎を起こしてしまう原因は、大きく分けて次の2つが考えられます。

・インプラント治療前の診断が不十分だった

・インプラント治療後に、適切なメインテナンスが行われていなかった

具体的には、次の通りです。

①インプラント治療前の診断が不十分だった

インプラント治療を行う前には、然るべき検査を行った上で診断を行い、治療を行って問題がないか・治療後も問題なく過ごせるか(予後不良のリスクがないか)といったことまで踏まえて診断を行う必要があります。

・骨が薄い

・歯周病が進行している

・虫歯が存在する

・糖尿病や高血圧といった持病がある

こうした症状をお持ちの場合には、インプラント治療の見極めは慎重に行うことになります。

この中でも特に注意したいのは「歯周病」という視点です。

一般的に、骨の状態はCTやレントゲンで事前に確認を行いますし、虫歯治療もインプラントと並行して行われます。

しかし歯周病については、クリニックによって大きく差が生まれるところなのです。

インプラントを家に例えると、歯周組織は「土台」にあたります。

土台が整わないままにインプラント治療を行えば、どれだけの名医が手術をしたところで炎症やトラブルのリスクを抱えることとなってしまいます。

ですから本来、インプラント治療と歯周病治療とは切っても切り離せないものなのです。

しかしながら歯周病治療の分野は専門性が非常に高く、専門医は全国でも約1%しかいないと言われています。

そうした背景もあり、診断や治療が不十分なままインプラント治療が行われてしまうケースがあるのです。

治療前の段階でインプラントに適さない方かどうかの総合的な診断ができていなかった場合には、治療してすぐは良かったとしても、時間が経つにつれて不具合や炎症などが現れるようになっていきます。

②インプラント治療後に、適切なメインテナンスが行われていなかった

あなたも「インプラントを長持ちさせるためには、適切な口腔内のケアが重要。」

という話は聞かれたことがあるかと思います。

歯垢や歯石がインプラントの周囲に付着して細菌が繁殖すると炎症を引き起します。

ですから、インプラント治療を受けた後には、歯科医院で定期健診を受けたり、インプラントの状態を確認してもらうといっ た「メインテナンス」が大切です。

しかしながら、この「定期健診・メインテナンス」もまた、クリニックによって内容に差が生まれます。

天然歯とインプラントでは持っているリスクも違いますし、歯周病のリスクや原因も一人ひとり異なるため、オーダーメイド のメインテナンスを行うことが理想的です。

そのためには定期健診・メインテナンスを行う歯科衛生士が、どれだけ専門的知識や経験を持っているかがカギとなります。

なみき通り歯科では、インプラントのトラブルを予防・早期発見するために、歯周病学会専門医に加えて歯周病学会認定歯科衛生士が4名在籍しています(愛知県でも0.6%しかいません)。

これにより、インプラント周囲炎をはじめとした病状を正確に把握することができ、あなたの貴重なインプラントを守るため に、一人ひとりの症状に合わせたメインテナンスを行い、日々のケア方法までサポートを行います。

インプラント周囲炎について専門的なご相談は、なみき通り歯科へご相談ください!

当院の院長はインプラント治療、そして歯周病治療の両方を専門としております。

インプラント周囲炎をはじめとしたインプラントについてお悩みの方、専門的な医療機関で相談したいとご希望の方は、なみき通り歯科へご相談ください。

インプラント周囲炎について専門的なご相談を希望される方は、ネット・お電話からご予約ください。

「インプラント周囲炎について相談したい」とお伝えいただけますとスムーズです。

なお、セカンドオピニオン受診は紹介状がなくても問題ございません。

検査が必要な場合も、当院にて全て行うことが可能です。

また無料メール相談もご利用いただけます。

「予約する前に軽くメールで相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。

気になる症状が少しでもあれば、お早めにご連絡いただくことをお勧めいたします。

それでは、あなたからのご相談をお待ちしております。